党性教育:

习近平总书记指出,党性是党员干部立身、立业、立言、立德的基石,必须在严格的党内生活锻炼中不断增强;党性教育是人修身养性的必修课,是人的“心学”;要加强党性教育,提高党员、干部坚持优良作风、抵制不良作风的自觉性和坚定性;要把党性教育作为党校教学的主要内容,深入开展理想信念教育、党的宗旨教育,深入开展党史国史教育、革命传统教育,深入开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育,把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容。党性教育是党员教育的重要内容之一。

红旗渠精神教育:

十一届全国人大四次会议期间,习近平总书记在参加河南省代表团审议《政府工作报告》时指出:“红旗渠精神是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时。”

中央党史研究室出版的《党史》二卷将红旗渠精神概括为:自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献。或许人们亲眼目睹红旗渠在太行山腰劈山成渠的英姿,亲自踏勘红旗渠经过的涵洞,看看几十万林县人民是怎样用一双双粗糙的手和非常简陋的工具建造这一人工天河,就可以理解红旗渠精神为何永远不会过时了。

红旗渠精神的内容:自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献。

红旗渠不是依赖国家,向上伸手的产物,而是坚持自力更生为主,国家扶持为辅原则,主要依靠林县人民的人力、物力和财力修建而成的。因此红旗渠工程的兴建,就突出表现了自力更生的精神;红旗渠工程十分艰巨,又是在三年困难时期上马,在粮食紧张、物资短缺、设备技术条件落后的情况下,历经艰辛修建而成的,这就使艰苦创业精神表现得十分明显;红旗渠工程规模较大,参加施工人员众多,如果不是全县各个地方、各个单位都以大局为重,相互支持,相互配合,特别是各级水利部门及工程技术人员,就难以保证工程的顺利进展。所以,修建红旗渠过程中,同样突出表现了团结协作精神;红旗渠修建过程中,无论受益地区和非受益地区都不计局部利益得失,为红旗渠建设贡献力量,特别是80位同志为红旗渠建设献出了宝贵生命,这集中表现出了无私奉献的可贵品质。

当代红旗渠精神:难而不惧、富而不惑、自强不已、奋斗不息。

难而不惧,在理想召唤下排除千难万险;

富而不惑,在物质大潮中坚守精神家园;

自强不已,在激烈竞争中壮大发展,不断超越;

奋斗不息,在复兴道路上奋力拼搏,永不停步。

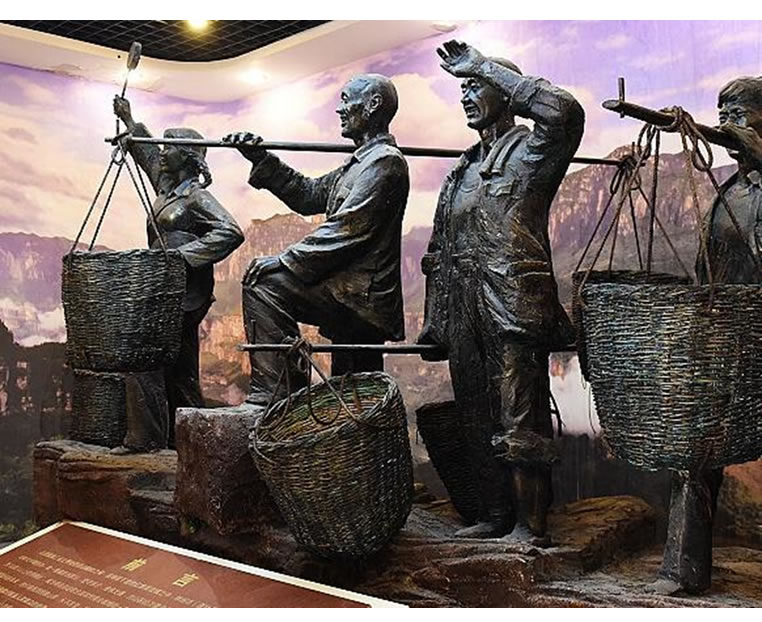

自力更生:

55万人民55万双手自力更生啥都有

河南省林县(今林州市)的自然环境确实艰苦。地形的限制对当地社会经济的发展只是其次,更重要的是连作为人的基本生存条件的水源都极为稀缺。

当地流传着一首民谣:“咱林县,真苦寒,光秃山坡旱河滩。雨大冲得粮不收,雨少旱得籽不见。一年四季忙到头,吃了上碗没下碗。”

作为红旗渠主要决策者的林县县委第一书记杨贵,深知劈山修渠的艰巨和复杂。作出引浊漳河水入林县的决策,他需要比其他人承担更大的压力。

坚持自力更生还要做到不畏人言,尤其是在面对各种非议时能不能咬定青山不放松。在红旗渠修建之初,由于林县人民之前祖祖辈辈没人干过这么大的工程,有些群众不相信建渠能够成功,有人说“工程艰巨任务大,一个林县难修成”,有人说“经济困难没技术,光靠群众可不中”,有人说“出力花钱是枉然,不如趁早把摊散”,有人说“县委背着干粮送远屎,屙了也肥不了林县田”。一些心存偏见的人甚至上纲上线说引漳入林工程是“秦始皇修长城”,是“隋炀帝开运河”,各种流言蜚语不一而足。

以杨贵为班长的林县县委需要承受巨大的舆论压力,民工的修渠情绪也受到了影响。特别是1960年6月12日上午,城关公社槐树池村的民工正在谷堆寺下紧张施工,崖头上一块巨石突然坍塌滚下山崖砸向人群,造成9人当场牺牲,3人重伤。事故发生后,上上下下都有人指责“杨贵不管群众死活”“红旗渠是死人渠”。

是继续修还是半途而废,这是一个节骨眼。杨贵坚信:“要奋斗就会有牺牲!为了林县人民的根本利益,红旗渠决不能半途而废!”为了统一广大干部群众的思想认识,县委开展水利大讨论,使得大家认识到,要想改变林县的贫困面貌,根本措施就是大修水利。大家都说:“既然愚公能移山,我们修渠有何难,立下愚公移山志,决心劈开太行山。”

此后红旗渠的修建还遇到一道道险阻难关,好在林县的干部群众都能够咬紧牙关不惧人言,才能克服一个又一个的困难。

艰苦创业:

为了实现水利化,再苦再累心也甘

红旗渠是在1960年2月动工的,当时正值国家三年困难时期,虽然林县此前也修过一些水库,但对于红旗渠这么大的工程,就显得“三无一少”了:一无技术,二无经验,三无材料,经济物资又短少。不但资金缺乏,物资缺乏,甚至连钢钎、镐头、抬筐、抬杠等简单工具也很缺乏。在这种情况下,工地党委提出了勤俭建渠、艰苦创业的方针:“自力更生是法宝,众人拾柴火焰高,建渠不能靠国家,全靠双手来创造。”

青年洞是红旗渠的咽喉工程,洞口在金鸡岭下狼牙山悬崖绝壁上,狼牙山全部是绛紫色石英砂石,坚硬如钢,要凿通长616米、宽6.2米、高5米、纵坡1/1500的青年洞,没有大型施工机械,真是难上加难。横水公社300余名青年,勇挑重担,担当起了钻挖青年洞的艰巨任务。他们在岩石上挥毫泼墨:“红军不怕远征难,我们修渠意志坚,为了实现水利化,再苦再累心也甘!”他们乐观豪迈地提出:“石头硬没有我们的决心硬,就是铁山也要挖个窟窿!”他们苦干加巧干,发明了“主攻三角炮”等方法,提高了钻洞速度,日进度由原来的0.3米提高到2米以上。在生活最困难的时期,他们提出:“修自己的渠,流自己的汗,不能靠天靠神仙,渡过困难就是胜利。”靠着17个月坚忍不拔的蚂蚁啃骨头式的苦干硬干,终于在1961年7月15日凿通了青年洞。

在艰苦创业的过程中,林县广大党员干部深入群众,与修渠民工打成一片。为了帮助民工解决修渠中的实际问题,提高工效,加快工程进度,在工地的各级干部经常和民工顶班参加劳动,不少干部参加修渠后的收获是:“晒黑了脸皮,炼红了思想,增长了知识,锻炼了身体,解决了问题,推动了工程,团结了民工,保证了质量。”

团结协作:

林县有什么困难一定要支持

人们常说“人多力量大”,但人多并不天然意味着力量大,如果不能团结协作,也可能变成人多嘴杂。只有团结协作,才能将各个分散的力量变成一股强大的集体力量,完成许多看似不可能完成的人间奇迹。红旗渠的成功就典型地体现了团结协作精神。

无私奉献:

81位优秀儿女为了修渠而牺牲

红旗渠引来的河水无私地哺育着林县人民,而红旗渠得以修成也正是广大林县干部群众无私奉献的产物。修渠工地上先后涌现出了舍己救人的员李改云、把一生奉献给水利事业的林县水利局技术人员吴祖太、带头实干的五好连长石文祝、艰苦奋斗的五好施工员路银、除险英雄任羊成、长期坚持在工地奋战的五好民工郑文锁等无私奉献的先进典型。在红旗渠工程建设中,林县有81位优秀儿女献出了宝贵的生命,其中25岁以下的28人,年龄最小的年仅17岁。

类似的例子,举不胜举。以上几个典型人物,不过是广大无私奉献的林县人民的一个缩影。

谷文昌精神:

谷文昌,河南林县人,从1950年开始在福建省东山县工作,担任县委书记10年,带领群众艰苦奋斗,改变了东山的面貌,受到广大群众的敬仰。2015年1月,习近平总书记在中央党校县委书记研修班学员座谈会上谈到谷文昌的先进事迹时指出,“他一心一意为老百姓办事,当地老百姓逢年过节是‘先祭谷公,后拜祖宗’”。2015年6月,习近平总书记在会见全国优秀县委书记时指出,焦裕禄、杨善洲、谷文昌等同志是县委书记的好榜样。

谷文昌精神是对谷文昌一生表现出的党性修养、思想品质和道德情操的集中概括。谷文昌精神的内涵十分丰富,主要是坚定不移的理想信念、一心为民的公仆情怀、求真务实的担当精神、艰苦奋斗的优良作风。坚定不移的理想信念。不论肩负重任还是身处逆境,谷文昌从未忘记自己员的身份,从未褪去党员底色,从未动摇理想信念,始终相信党、坚信党的事业。一心为民的公仆情怀。谷文昌常说,“不带私心搞革命,一心一意为人民。”解放初期,他冒着政治风险提议把“敌伪家属”改为“兵灾家属”,使许多群众免受政治歧视。为了改变东山贫穷落后的面貌,他呕心沥血、吃尽苦头,带领群众走上幸福之路。求真务实的担当精神。谷文昌通过深入调研,反复尝试,制定了“筑堤拦沙、种草固沙、造林防沙”的方案,为东山发展奠定了科学基础。艰苦奋斗的优良作风。面对艰苦的自然环境和工作条件,谷文昌胸怀理想、心系人民,不畏困难、奋斗一生,“在老百姓心中树起了一座不朽的丰碑”。谷文昌同志的先进事迹说明,干部一定要为官一任,造福一方,全心全意为人民服务,只有这样,才称得上党的好干部,才能得到人民群众的爱戴和敬仰。谷文昌精神同焦裕禄精神、杨善洲精神一起,激励着广大党员干部团结带领人民群众奋发有为、顽强拼搏、干事创业。

扁担精神:

半个多世纪前,林县(现林州市)石板岩供销合作社的干部职工,在极其艰难恶劣的自然条件下,凭借“艰苦创业、勤俭办社、一心为民、开拓创新”的坚定信念和坚强意志,一副铁肩膀,挑起了连接党群、沟通城乡的重担;一双铁脚板,翻山越岭,走村串乡,走出了一条服务“三农”的阳光大道,谱写了一曲供销合作社人心系百姓、无私奉献的动人乐章,铸造了影响着一代又一代中国供销合作社人的“扁担精神”。

八路军一二九师司令部旧址位于河北邯郸涉县,由一二九师司令部旧址、将军岭和一二九师陈列馆三部分组成,占地面积三百亩,2013年顶峰国际旅游景区规划项目。

抗日战争时期,涉县是边区根据地的腹心地、首府县,地处华北抗战前哨,为华北抗战战略要地,八路军129师在刘伯承、邓小平等师首长率领下,临危受命、东渡黄河、挺进太行,运筹涉县赤岸村,浴血千里太行山,打响了抗日战争中长生口、神头岭、响堂铺和解放战争中上党、平汉等著名战斗、战役,曾有一百一十多个党、政、军、财、文等机关单位在涉县驻扎长达五年之久。

殷墟博物馆,即殷墟博物苑,位于河南省安阳市。因其坐落在殷墟宫殿宗庙遗址而命名,是中国考古学的诞生地,甲骨文发祥地,又是中宣部公布的全国百个爱国主义教育示范基地之一和首批全国旅游景区全国青年文明号,属历史遗址类型的全国重点文物保护单位。殷墟博物馆中展出的文物,每件都是国宝级精品。殷墟博物馆直接折射出了殷商历史,是商代辉煌历史的缩影。

中国文字博物馆位于中国八大古都之一、国家文化历史名城——河南安阳市,是经国务院批准的博物馆。集文物保护、陈列展示和科学研究功能为一体的专题博物馆。是“十一五”期间国家重大文化工程。作为我国第一座以文字为主题的博物馆,中国文字博物馆共入藏文物4123件,其中一级文物305件,涉及甲骨文、金文、简牍和帛书、汉字发展史、汉字书法史、少数民族文字、世界文字等多个方面。自项目启动以来,备受党和国家的高度重视和大力支持,2007年11月29日,一期工程正式开工,2009年11月16日正式开馆,江泽民题写馆名,李长春出席。

中国文字博物馆位于河南省安阳市人民大道东段北侧,东邻京珠高速公路和正在建设中的高速铁路。项目总占地143亩,总建筑面积34500平方米,总投资53751万元,总体规划分两期完成,一期工程占地81亩,建筑面积为22700平方米,总投资39751万元,建设内容包括,主体馆、广场、字坊等。其中,主体馆地上四层、地下一层,高度26米。二期工程拟占地62亩,主要建设内容包括,仓颉馆、科普馆、研究中心、文化交流中心等,是一组具有现代建筑风格和殷商宫庭风韵的后现代派建筑群。

西柏坡:

西柏坡位于河北省石家庄市平山县中部,总面积为 16,440 平方米,曾是中共中央所在地,党中央和毛主席在此指挥了震惊中外的辽沈、淮海、平津三大战役,召开了具有伟大历史意义的七届二中全会和全国土地会议,解放全中国,故有“新中国从这里走来”、“中国命运定于此村”的美誉。为我国革命圣地之一,是国家重点文物保护单位,又是5A级景区。

1949年3月23日,中共中央、中央军委和中国人民解放军总部从西柏坡迁入北平。

2017年1月,国家发改委发布了《全国红色旅游经典景区名录》,石家庄平山县西柏坡景区入选中国红色旅游经典景区名录。

焦裕禄精神:

"焦裕禄精神"是一种向焦裕禄同志学习的精神,被习近平概括为"亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献"。对焦裕禄同志,总书记一直十分崇敬,视为人生榜样。

习近平这样评价焦裕禄同志的精神:"无论过去、现在还是将来,都永远是亿万人们心中一座永不磨灭的丰碑,永远是鼓舞我们艰苦奋斗、执政为民的强大思想动力,永远是激励我们求真务实、开拓进取的宝贵精神财富,永远不会过时。"

井冈山:

井冈山,位于江西省西南部,地处湘赣两省交界的罗霄山脉中段,古有“郴衡湘赣之交,千里罗霄之腹”之称,解放前,井冈山没有独立的县级行政建制,是一个“人口不满两千,产谷不满万担”的偏僻小山村。解放后,在党中央、国务院的亲切关怀下,于1950年在茨坪设立了井冈山特别区,1959年成立省辖井冈山管理局,1981年撤局设县,1984年经国务院批准撤县设市,2000年5月经国务院批准将原井冈山市与原宁冈县合并组建新的井冈山市。

井冈山,是中国革命的摇篮,是中华人民共和国的奠基石,被朱德同志称为“天下第1山”。1927年10月,毛泽东、朱德、陈毅、彭德怀、滕代远等老一辈无产阶级革命家率领中国工农红军来到宁冈井冈山,创建以宁冈县为中心中国第1个农村革命根据地,建立兰花坪。开辟了“以农村包围城市、武装夺取政权”的具有中国特色的革命道路,从此鲜为人知的井冈山被载入中国革命历史的光荣史册,被誉为“中国革命的摇篮”和“中华人民共和国的奠基石”。井冈山的斗争,从1927年10月到1930年2月为止,共计两年零四个月,时间虽不长,但为中国开辟了一条成功之路,尤其为后人留下宝贵的精神财富——井冈山精神;坚定信念,敢闯新路。其精髓是:一是坚定不移的理想信念;二是实事求是的思想路线;三是党管武装的基本原则;四是血肉相连的干群关系;五是艰苦奋斗的创业精神。

文化

千年的历史变迁,不变的青山秀水,积淀下来的是浓郁的地方文化。从1927年红色的铁流融汇在井冈山之后,井冈山的生命力得到了焕发,“星星之火”不仅燃遍了神州,同时,凝聚成了不朽的井冈山革命精神。传奇的石刻碑帖,淳朴的民间风俗,优美的民间传说,丰富的文学作品……构成了井冈山的深厚人文背景。

井冈山的“红色文化”的形成得益于它的光荣历史。秋收起义失败之后,毛泽东分析了当时的情势,决定放弃攻打湖南中心城市长沙原定计划,改向敌人力量薄弱的农村进军,放弃了“城市包围农村”的道路,改走“农村包

围城市”的战略。于是经过三湾改编等一系列措施,建立起中国第1个农村革命根据地——井冈山革命根据地。井冈山除了位于农村,农产品丰富,解决了部队的粮草问题,群众基础好,更重要是它位于湘赣边界,在当时是“两不管”(即湖南省、江西省都不管辖)地带,敌人统治力量薄弱,而且地势险要,易守难攻,便于保存和发展革命根据地。井冈山革命根据的建立,把革命的退却和革命的进攻巧妙结合起来,点燃了“工农武装割据”的星星之火,开创了符合中国国情的胜利道路。各地人也领导了武装起义,纷纷建立革命根据地,形成了燎原之势。虽然革命的时代已经远走,但是我们依旧要传承和发扬革命时期艰苦奋斗的精神。